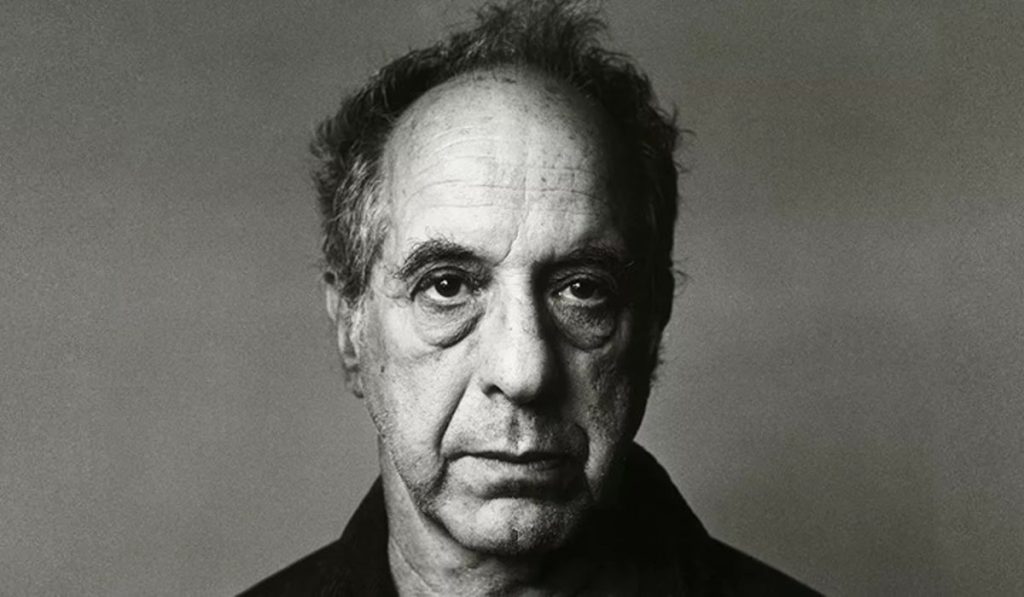

Robert Frank muere a los 94 años

El autor de ‘The Americans’, fotógrafo, peregrino y forastero, retrato clave del Estados Unidos de los años cincuenta

El fotógrafo Robert Frank, uno de los más influyentes del siglo XX, ha muerto este martes en Inverness, una pequeña localidad de la provincia canadiense de Nova Scotia, a los 94 años. Peter MacGill, de la Galería Pace-MacGill de Nueva York, ha confirmado la noticia, según explica The New York Time. Frank, nacido en Zúrich en 1924, llegó a la Gran Manzana 23 años después y su trabajo The Americans (Los Americanos), un conjunto de imágenes en blanco y negro de sus viajes a través de Estados Unidos en los años cincuenta, su obra más importante.

“Soy un peregrino y un forastero”, cantaba Johnny Cash. Y así se definía Robert Frank a sí mismo. “Llegué donde quería llegar, pero no resultó ser el lugar que esperaba encontrar. Aún sigo siendo un outsider”, apuntaba el artista al crítico británico Sean O´Hagan en 2004. En la última etapa de su vida Frank seguía siendo el inconformista, esquivo y ante todo fiel a sus creencias, que a mediados del los años cincuenta predefinió la fotografía. Lo hizo a través de 83 instantáneas publicadas en el libro The Americans (Los Americanos). Peregrinando por tierras americanas, el forastero mostró a los americanos cómo era América. Poco después, quizás temeroso de repetirse creativamente, guardó su Leica en un armario y se dedicó al cine. No regresaría a la fotografía hasta una década más tarde, pero su talento ya había hecho historia.

Tenía treinta y un años cuando animado por Walker Evans y subvencionado por una beca Guggenheim, se lanzó a recorrer Estados Unidos en un Ford Coupe; nueve meses, 10.000 millas, 30 estados, 767 carretes, 27.000 imágenes darían forma a Los Americanos. “Después de ver estas fotos acabas no sabiendo si una jukebox es más triste que un ataúd”, escribía Jack Kerouac en la versión americana del libro. Frank diseccionó América con la mirada impoluta de un extranjero. Una visión profunda y poética que revelaba aquello que se escondía tras el sueño americano; la alienación, la injusticia, la diferencias sociales y raciales, la soledad, y la tristeza. Y lo hizo utilizando un lenguaje nunca visto hasta entonces. Marcaba un antes y un después en la fotografía.

“Aquel viaje hizo que me gustara América”, diría el fotógrafo que en 1963 obtuvo la nacionalidad americana. Sin embargo, la reacción no se hizo esperar; no solo se le acusó de antiamericano, sino de antifotógrafo. Aquella forma de mirar tan personal, metafórica a la vez que real, desafiaba a la visión simplista y transparente que defendía la fotografía documental del momento. El uso de desenfoques, de sobre y sub exposiciones, de películas con grano, de copias contrastadas y de cortes radicales, se oponían a los estándares de calidad técnicos y estéticos y daban a su fotografía ese toque crudo, ambiguo e impactante que perseguía el autor. Quería atrapar de inmediato al espectador, pero también dejarle con tantos interrogantes como respuestas.

América era la tierra prometida para este joven judío que dejaba atrás el amparo de una familia bien acomodada, que albergaba una pequeña colección de arte del siglo XIX. Suiza se había vuelto pequeña y aburrida para él mientras daba sus primeros pasos en la fotografía como aprendiz del fotógrafo Hermann Segesser. Trabajaría como fotógrafo comercial y confeccionaría su primer libro, 40 fotos, que le sirvió de presentación ante el prestigioso director de arte Alexey Brodovich, cuando en 1947 llegó a Nueva York. Este le contrataría como fotógrafo asistente de Harper’s Bazaar. Allí conoció a Louis Faurer, con quien compartió cuarto oscuro, renegando de las imposiciones comerciales que les imponían en las revistas para las que colaboraban, entre ellas Life. Viajó por Bolivia y Perú. A principios de los cincuenta recorrería Europa, pasaría cuatro meses en Valencia instalado en la Malvarrosa, entrenando ese “ojo frío” que definiría a Los Americanos. Su arte no admitiría concesiones.

“¿Por qué andas con esa gente, Robert?”, le preguntaba Walker Adams cuando le invitaba a su apartamento del Upper East Side, “realmente no tienen clase”. Se refería a los poetas beats, Kerouac, Gingsberg y Corso, con quien había entablado relación a mediados de los cincuenta. Instalado en Tenth Street, junto a su mujer Mary y sus dos hijos. compartiría sus vivencias e inquietudes artísticas con aquella amalgama de artistas iconoclastas (entre quienes también se encontraban los expresionistas abstractos) que frecuentaban el barrio en busca de nueva formas de expresión.

Los Americanos se publicó en 1958 en Francia. Tardaría casi una década en convertirse en uno de los libros de fotografía fundamentales de la segunda mitad del siglo XX. Pero a principios de los sesenta, cuando su nombre comenzaba a sonar, Frank ya estaba dedicado plenamente al cine. Su primera película, Pull My Daisy (Arranca mi margarita), dirigida junto con el pintor Alfred Leslie, contaba con guión narrado y escrito por Kerouac. Su obra underground, que abarca más de 30 títulos, desafiaría todos los cánones cinematográficos, pero esta vez no encontró el reconocimiento deseado. Entre los colaboradores más destacados se encuentran Sam Shepard como guionista, o William Borroughs, Allen Gingsberg y Joe Strummer como actores, Su obra más celebrada, y curiosamente menos vista, vendría de manos de los Rolling Stones en 1972, Cocksukers Blues (Blues del chupapollas). Invitado por el grupo en uno de sus tours, la banda aparecía filmada en situaciones tan explicitas que a nadie le gustaría mostrar. Los Stones limitarían su exhibición.

Huyendo de la fama a la que le catapultó Los Americanos, a principios de los setenta se instaló en una remota aldea de Nueva Escocia, Canadá, con June Leaf, su segunda mujer. En 1971 retomaría la fotografía con una serie autobiográfica, The lines of my hand (Las líneas de mi mano). Comenzó a experimentar con Polaroids y a incorporar el collage y el texto en sus instantáneas. La muerte de sus dos hijos: Andrea en un accidente de avión, y Pablo en un hospital psiquiátrico, dio a su obra un tono más desgarrador y personal, que exploraba la pérdida, la memoria, el cambio y la continuidad. “Mi trabajo pasó de tratar sobre aquello que veía a tratar de aquello sobre lo que sentía”, diría el autor.

Así, su vida transcurrió más allá de los límites de las convenciones, como el eterno forastero que transita por los solitarios caminos del arte. El corazón como brújula; su cámara como bastón. “Solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos”, solía decir Frank citando a Saint-Exupéry.